投薬袋廃止のお知らせ

一般社団法人 日本眼科用剤協会が進めている環境負荷低減に対する取り組みに賛同し、点眼薬製造メーカー各社より、2024年1月から順次点眼薬の投薬袋を廃止すると通知されました。

当院もそれに伴い、2025年1月より点眼薬の投薬袋を廃止いたします。(ただし、遮光が必要な点眼薬については投薬袋を継続いたします。)

すべての対象製品に対する投薬袋廃止が完了すると、年間約1.5億枚の使い捨てプラスチック製の袋の削減につながります。

投薬袋の削減にご理解をお願い致します。

オガタ眼科クリニック

インスタグラム

インスタグラムを始めました。

コンタクトレンズによる眼疾患など、目に関するトラブルを掲載してゆく予定です。

インスタグラムには皆様の目の安全を啓蒙するために掲載しています。

掲載している画像には生々しいものがありますので苦手な人はご注意下さい。

とても便利で生活に欠かせない人も多いコンタクトレンズ。

近年では雑貨店などでも販売されるなど手軽に購入できるイメージですが、

誤った使い方や粗悪品、目に合っていない物などによってトラブルが続出しています。

コンタクトレンズは「高度管理医療機器」です。

使い方を誤れば、今後の視力に影響する可能性や場合によっては失明に至る危険性があります。

私たちが普段の生活で目から得ている情報量は感覚全体の90%近くと言われています。

つまり視力を失うと、聴覚・嗅覚・触覚・味覚を使って得られる約10%程の情報で生活することとなります。

大切な人や物を見続けるためにも目を大切にしましょう。

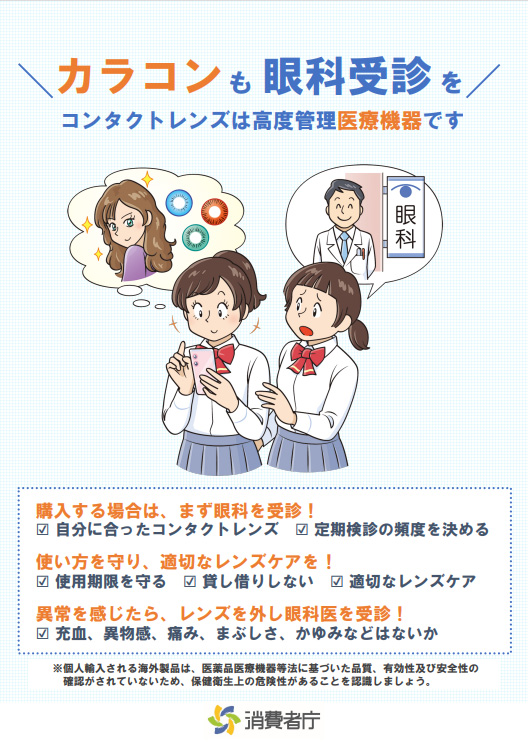

カラコンも眼科受診を。

コンタクトレンズの使用者は全国で1,500万~1,800万人ともいわれています。

その中で、色や模様で瞳の色を変えるカラーコンタクトレンズやサークルレンズは、おしゃれの道具の一つとして定着してきています。

カラーコンタクトレンズの中には視力補正を目的としないものも存在します。

身近に感じられやすいですが、コンタクトレンズは「高度管理医療機器」です。

もちろん、視力補正を目的としないカラーコンタクトレンズも高度管理医療機器として含まれます。

ですから適切な処方を受けて正しく使用しなければ重大な疾患につながる恐れがありますし、実際に多くの方が罹患しています。

重篤な眼疾患を引き起こさないためにも以下の点に注意しましょう。

- ●カラーコンタクトであっても、まず眼科医を受診して自分の目に合ったコンタクトレンズを処方してもらいましょう。

- ●使い方や装着時間を守り、適切なレンズケアを行いましょう。

- ●目の充血や異物感、痛み、まぶしさ、かゆみなどの異常を感じたら、すぐにレンズを目から外し直ちに眼科医に相談しましょう

●箱に表記されている規格と異なるものや、色の剥がれ落ちなど、品質や安全性に対しての問題も多数報告されています。特にインターネット購入や個人輸入品、雑貨店商品に多いようです。

※装着時間や素材については個人差があります。眼科専門医に相談しましょう。

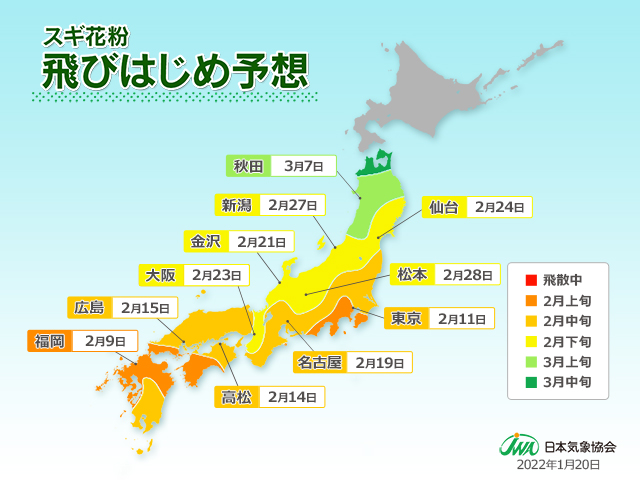

花粉症などのアレルギー性結膜炎対策

季節性アレルギーと言われる花粉症ですが、花粉に対する免疫反応により鼻水や鼻づまり、目のかゆみといった症状が出ます。

症状によっては、コンタクトレンズの使用が難しくなったり、集中力が散漫になったりすることがあります。

しかし、何も対策が出来ないわけではありません。

飛散する花粉の種類が時期によって異なるため季節性アレルギーは予想できます。

花粉が飛散し始める前に早期治療をする事で効果的に症状を和らげる事ができます。

しかし、近年では「複数の花粉に対して反応が出る」「ハウスダストなどの通年性アレルギーを併発する」「黄砂の飛来」など、1年を通して症状に悩まされている人も少なくないようです。

室内では乾燥すると花粉やハウスダストが舞い上がりやすくなるので加湿をするなどで対策をしましょう。

参照:日本気象協会

水とコンタクトレンズ

猛烈に暑い夏は海や川、プールなどに入る人が多いと思います。

水に入る時、コンタクトレンズを使用している人はどうしているのでしょうか?

原則的に泳ぐ(水に入る)時にコンタクトレンズを使用する事は良くありません。

コンタクトレンズの紛失と変形の可能性があるためです。

まず、紛失で言うと、水中で目を開けたり、目に水がかかるとコンタクトレンズが流されてしまう事があり、特にハードコンタクトレンズは無くなるリスクがかなり高いです。ゴーグルや水中眼鏡を使用していても100%安全とはいえません。

変形についてはソフトコンタクトレンズがあてはまります。

ソフトコンタクトレンズは水分を含んでおり、海水やプールの水などでは浸透圧の関係でレンズが変形する事があります。また、ソフトコンタクトレンズでも波などを受けると目から外れる事があります。

しかし、よく見えない状態で広くて人が多い空間にいると不安になりますよね。

どうしても使用したい場合は、ワンデータイプの使い捨てレンズだとリスクは少なくなります。ただし、水には様々な微生物が含まれています。同じレンズを1日中使うのではなく、予備を持って行き、水から上がったら目を洗って少し目を休めて新しいレンズと交換するなどの対策が必要でしょう。

繰り返し使用するようなソフトコンタクトレンズ(カラコンなど)で水に入る事は眼病のリスクを高める可能性がありますので使用しない方が良いでしょう。

ちなみに、暑い日の車内は猛烈な暑さになります。

特に酷暑と呼ばれている現在では、眼鏡や予備コンタクトレンズを車内に放置すると

熱で使えなくなってお金の無駄になる可能性があります。

健康な目で楽しく夏を過ごしましょう。

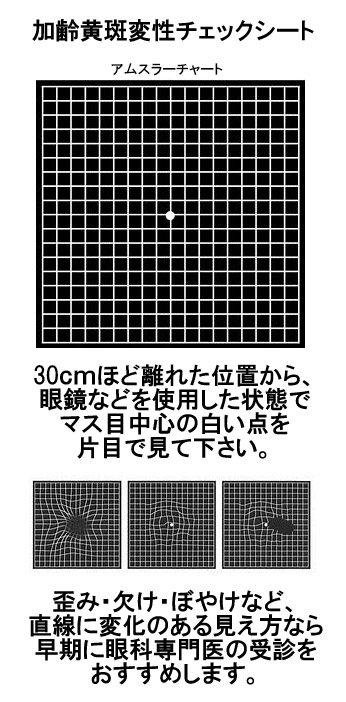

黄斑変性症チャート

黄斑変性症は網膜の中心にある黄斑部に障害を生じるため、視界の中心の見え方に影響します。

病巣の位置や出血の有無によって見えにくくなる範囲は変化するのですが、初期の状態は気が付きにくいため、症状のタイプによっては急速に視力が低下することがあります。

40歳を過ぎたら定期的に検診を受けることをお勧めします。特に、・ご家族に緑内障の人がいる・喫煙している・高血圧・不規則な生活の方は要注意です。

下のチャート表で自己チェックが出来ます。

ぶどう膜炎

眼球内部の「脈絡膜」(網膜の外側にあり、たくさんの血管が通っていて、に酸素と栄養を供給します)、「虹彩」(瞳孔の大きさを変えて目に入る光の量を調整します)、「毛様体」(水晶体の厚みを調整してピントを合わせます)この3つの器官を総称して「ぶどう膜」と呼びます。

そして、ぶどう膜で炎症が起こることを「ぶどう膜炎」と呼びます。

「サルコイドーシス」、「原田病」、「ベーチェット病」がぶどう膜炎の最も多い原因となりますが、炎症は血液中の白血球がウィルスや細菌等を排除し組織を修復する働きに大きく関係しており、もともと血管が多いぶどう膜は炎症を起こしやすい器官なのです。ですから、ぶどう膜炎を起こした原因が体の他の部位に起こった異常(膠原病・悪性腫瘍・関節炎・糖尿病・腸疾患など)に関係している事も多く、正確な原因が分からない事もあります。

ぶどう膜炎により起こる症状として視力低下があります。ぶどう膜炎により発生した炎症性細胞が眼球内部の透明な房水や硝子体に広がると濁りが発生します。この濁りによって霧がかかったように見えたり、光が乱反射してまぶしく見えたりすることで視力が低下します。また、脈絡膜に接している網膜にまで炎症が及びやすく、網膜剥離など失明につながる深刻なダメージを受ける可能性があります。また視界に黒い物体が見えるようになる飛蚊症や、結膜の充血、痛みが出ることがあります。

ぶどう膜炎は、症状が治まったようにみえても再発の恐れがあるので自己判断で中止しないようにしましょう。

薬についても深刻な副作用があるものもあります。むやみに使用し続けるとリスクが伴います。

また、緑内障や網膜症などの合併症が進行している可能性もあります。自覚症状が出にくく、視野障害に気が付いた時には手遅れで取り戻せません。

ぶどう膜炎は失明の危険がある病気です。

きちんと医師の指示に従って根気よく治療する事が大切です。

コンタクトレンズがすぐに汚れる

コンタクトレンズのくもりに悩まされている方が増えています。

脂質の汚れで真っ白になったレンズ

これはソフトコンタクト・ハードコンタクトの種類には関係ないのですが、訴えてこられるのは女性が多いです。

くもりの原因で多いのは、化粧品やハンドクリーム、クレンジングオイルなどの油分の汚れです。ですから圧倒的多数で女性がお悩みになっています。

最近のハンドクリームや化粧品はウォータープルーフになっているため、手を洗っても指先に油分が残っている事が多く、その手で触ることでレンズが汚れます。

他にも、まつ毛の生え際ギリギリまでメイクをすることによって、まばたきのたびにレンズを汚す事になっている場合があります。

まつげの生え際には「マイボーム腺」という器官があり、涙に含まれている油分をコントロールしているのですが、このマイボーム腺が汚れて詰まってしまうと涙液中の油分バランスが狂って、涙が蒸発しやすくなってしまいます。眼が乾燥するとレンズに汚れが付きやすくなって曇り、汚れが眼病を引き起こすという悪循環が始まります。

レンズに付いた油分は、きれいに取っておかないとレンズ全体が水分をはじくようになり、すぐに汚れてしまいます。最近の洗浄液は「洗浄液に浸けるだけ」「こすり洗い不要」といった「簡単」をアピールしている物が増えていますが、これでは洗浄効果は不十分です。

浸け置きタイプの洗浄液は雑菌の消毒に対して強いものが多いですが、こびり付いた汚れを落とすような物理的な洗浄効果はほとんど期待できませんし、簡単な手入れだけでは、まず、それ以上綺麗になる事はありません。「消毒」と「洗浄」は異なるという事を知っておきましょう。

しっかり汚れを落とすために、こすり洗いをする必要があります。ただし、破損する原因になるので、こすり洗いの時は力の入れすぎや爪に注意しましょう。洗うときは指の腹部分で優しく、回数は20回以上裏表を洗うと良いでしょう。そしてしっかりすすぎます。

レンズ表面が濡れている時は汚れていないように見える事がありますが、乾かすと汚れが分かりやすくなります。

このような汚れを放っておくと、汚れが汚れを呼び、ハードコンタクトレンズでは「酸素が通る無数の穴」に入り込み取れなくなってしまいます。ソフトレンズでは使用期限より早く使えなくなる事があります。

毎日のお手入れでしっかりケアしておくことが大切です。

汚れの種類によって洗浄液を変えることも効果的です。

ソフトコンタクトレンズの場合、別途こすり洗い専用の薬剤とすすぎ液が必要になることがありますので説明書をお読みください。

ほんの数分ですから面倒と思わずに眼の健康のために取り組んでみてはいかがでしょう。

「眼が腫れ上がりコンタクトをしばらく着けられない」「眼が真っ赤に充血して目やにや涙が出る」といった、コンタクトレンズトラブルによる苦しさを考えれば簡単かと。

眼のトラブルは外見に大きく影響しますし、最悪、失明という可能性がありますから。

コンタクトレンズトラブルはこちらから

(症状の画像があります。苦手な人はご遠慮下さい。)

白内障

眼の中には「水晶体」というカメラで言うところのレンズの役割を果たす器官があります。

水晶体は、ほぼ無色透明で「皮質」「核」という組織が「嚢(のう)」という薄い膜に包まれています。

この水晶体が何らかの原因で濁る事を白内障と言います。

白内障になると以下のような症状が出ます。

・視力低下

・かすんで見える

・眩しく見える

・二重、三重にだぶって見える。

白内障は「加齢性白内障」、風疹などの「先天性白内障」、アトピー性皮膚炎など「全身疾患に合併する白内障」、目のケガによる「外傷性白内障」、ぶどう膜炎などの眼病での「併発白内障」、その他に「放射線や薬剤(ステロイド剤)による白内障」があります。

白内障は水晶体に含まれているタンパク質が上記のような酸化ストレスを受けて変質することです。

この酸化ストレスの多くは加齢によるものですが、ケガや病気、紫外線などの影響も酸化ストレスなのです。

分かりやすい例で言うと、「生卵(タンパク質)に熱(酸化ストレス)を加えると硬く白いゆで卵に変質する」というものです。

水晶体の濁り方は、「皮質性白内障」、「核性白内障」、「後嚢下白内障」の3種類あります。

「皮質性白内障」は周辺部から中心に向かって濁り始めます。この場合、中心部の核の透明度を維持できれば視力は保たれることが多いです。濁りが中心部まで進行してくると、眩しい・かすんで見える、といった自覚症状が出てきます。

「核性白内障」は水晶体中心部の核から濁りが始まります。そうすると水晶体が膨らみ厚くなるため近視化がどんどん進みます。一時的に近くが見やすくなることがありますが急激に視力は低下します。その後、眼がかすむようになり全体的に遠くも近くも見えにくくなります。中心部が濁っているため眼鏡やコンタクトレンズでは安定した視力は得られません。ごく初期の段階では分かりにくいことがあります。

「後嚢下(こうのうか)白内障」は水晶体の後ろにある後嚢の皮質が濁ってくるため、かすんで見える感じが他の白内障よりも強く進行が速い。白内障が急に進行して緑内障の発作などの併発症を起こすことがあります。

治療方法は、目薬で白濁の進行を抑えるか、手術によって水晶体を取り除く事です。

一度白くなると目薬では元に戻す事が出来ませんので、手術によって水晶体を取り除くしかありません。

水晶体を取り除くと、ピントを合わせる調節機能が無くなるので、水晶体の代わりになる人工レンズを挿入します。

この人口レンズによって手術後の見え方(遠くを優先するのか、近くを優先するのか、それとも中間か)を調整出来るので、昔のように分厚い眼鏡を掛ける必要がなくなることもあります。

手術のタイミングは「日常生活に不自由を感じるかどうか」、「必要としている視力はどれくらいか」など、人それぞれですので医師と相談して決めるのが良いでしょう。

中心性漿液性脈絡網膜症

「中心性漿液性脈絡網膜症(チュウシンセイショウエキセイミャクラクモウマクショウ)」

私たちが「見る」上で重要な役割を持つ網膜ですが、その中でも特に視力に影響する場所が、網膜の中心で見るために必要な視細胞が集中している「黄斑部」です。

この黄斑部にむくみが出来ることによって、部分的に網膜剥離が起こったような状態になります。そうすると視力低下や視界の真ん中が黒っぽく見える、物が歪んで見えるといった症状が出ます。

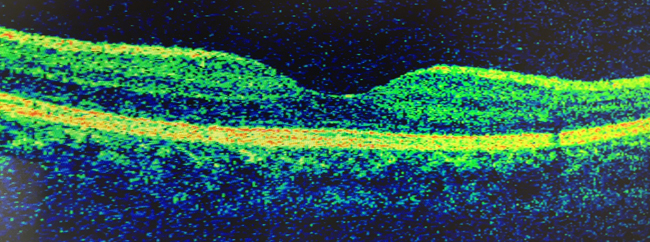

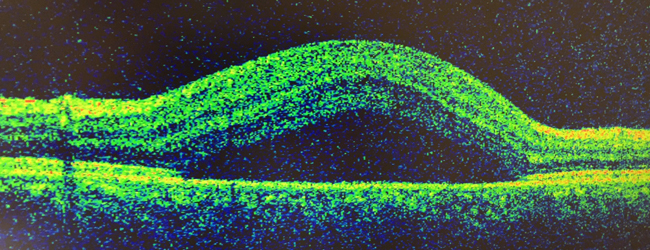

3D-OCT画像 正面から見る事の出来ない網膜の状態・断面を立体的に把握することができます。

正常な黄斑部は中心がくぼんでいます。↓

黄斑部がむくんで浮き上がった状態↓

通常は片目で発病することが多く、両方同時に発病することはほとんどありませんが、時期がずれてもう片方の眼を発病することや、同じ目で再発することがありますので、注意しておかなければなりません。

原因としてストレスが関係していることが多く、過労や睡眠不足などにより心身ともにストレスが溜まった時に発病しやすい傾向があるようです。この病気は30歳~40歳位の働き盛りの男性に起こりやすい傾向があり、女性が発病する数は男性の1/3程です。

この病気は安静にしておけば数ヶ月で自然に治る病気です。しかし、治療を長引かせたり、再発が続くと視細胞の機能が低下してしまい、視力が元通りにならないことがありますので医師の指示に従って治療を続けましょう。現時点では昨日が低下した視細胞を元に戻すことはできません。

飲みの席で心のストレスを発散しても、ついつい遅くまで飲み過ぎて体が疲れていては意味がありません。働き盛りに無理をして体を壊してしまって、今、あるいは年齢を重ねた時に「見たいものが見えない」など生活に大きく影響する事もあるでしょう。

適度な運動や趣味を取り入れたりして、どちらのストレスもバランスよく解消する方法を見つけてみてはいかがでしょうか?